晚清民国时期,西方传教士对于烟台剪纸的痴迷情度,我在《基督教与烟台剪纸》一文中,提到一些事例。今天暂不说益文学校的剪纸研究会,也不道女子圣经学校的剪纸工厂。

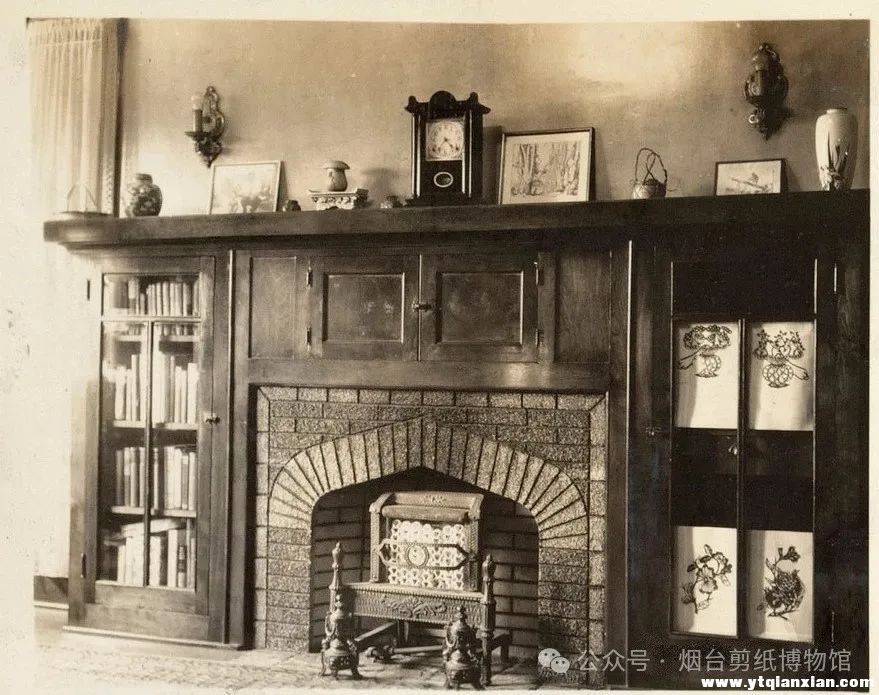

2023年6月13日,偶见京报网上一则关于美国女传教士 浦爱德(Ida Pruitt)文章,引起我的关注。说白了,关注焦点是浦爱德当年在北平(京)小羊宜宾胡同3号起居室的一幅照片,照片中壁炉一侧装饰有蓬莱插花剪纸与折枝花卉剪纸,这是我关注的最大兴奋点。

浦爱德北京家住一角

浦爱德为什么在北京的家里用蓬莱插花剪纸作为装饰物?缘起有因,这要从浦爱德家庭来烟台传教说起。其实,浦爱德与蓬莱剪纸历史渊源很深。但凡了解烟台近代史的人都知道,1840年鸦片战争之后,西方传教士大批涌入中国。清咸丰十一年(1861年),在不平等条约制约下,烟台开埠通商,许多外国人进来了。

烟台开埠,对于民众影响最大者,莫过于传教士,尤其是美国传教士在烟台进行的科技与文化教育等方面活动。

美国,一位名叫安娜,西沃德•普鲁伊特(Anna Seward Pruitt,1862-1945,中文名浦其维。)的传教士,在1888年(清光绪十四年)与丈夫相继到中国山东胶东黄县(今龙口市)宋家疃地区从事传教工作,并于1889年正式成立黄县浸信会,当时有教徒十余人。夫妇二人在华活动五十余年,热衷教传,推行新式教育与医疗,逐渐为当地民众所接受。1938年,普鲁伊特家族返回故乡。

为发展教徒,浦其维着华服,说中国话,长期生活在黄县。而他的女儿浦爱德(Ida Pruitt,1888-1985)就在当地出生并长大。长大之后,成为了一名社会活动家和作家。在1938年之前,除短暂回美国上大学之外,剩下的大部分时间浦爱德都在中国度过。在黄县的那段童年生活经历,让浦爱德印象十分深刻。后来,她专门写作出版了一本《在中国的童年》(A China Childhood)书,来回忆童年往事。

由于对黄县充满了故土般的感情,浦爱德据说在上世纪七十年代曾又专门访问当地。那时候的她,已经是耄耋之龄了。

对于浦爱德,了解些许,没有过多研究。浦爱德与母亲浦其维在烟台传教时回忆录《往日琐事;一位美国女传教士的中国记忆》和《在中国的童年》拜读过。

安娜,西沃德著《往日琐事;一位美国女传教士的中国记忆》,是近代美国女传教士在华生活的回忆录。此书即安娜亲身经历之记录,文字朴实,叙事诙谐,配以稀有老照片若干,怀乡恋土之情溢于言表。文中关于烟台窗花内容,虽为一家之言,也可补烟台民间剪纸文献空白,乃难得的真实写照。

该书“中国的家庭”章节中说:“即使在我能够流利地使用汉语交谈以前,我也非常高兴应邀到中国人家里去。尽管那时我还不能说太多的话,但我可以坐在炕上微笑,想要的话还可以喝茶,以及询问与回答一些关于年龄和家庭的老套问题。

由于炕是椅子,是桌子,是床,还是房子的一部分,它实际上是一个家庭陈设的起点。一对贫穷的夫妇拥有两个碗和一些筷子,便可以算是有家了。而一个大户人家,通常要讲究兼顾家具的适用与装饰功能。窗户上糊有光滑的白纸,比玻璃更适于保温。白纸上贴有用柔软红纸巧手剪成的带有小孩儿、鱼和花等艺术造型的优美字体(嵌字窗花)。我们使用一般的铁剪子几乎无法剪出那样的东西来。”

在“教徒的婚礼”一节中又提到剪纸:

“来华后第一个夏天,一个明朗的早晨,我早早告诉大家,当天上午将在我们家里举行一个婚礼。李先生希望他儿子的结婚典礼能在我们家操办。我催促着大家把房间装饰成结婚的颜色一一红色,并准备茶和点心。

到了新郎家,新娘被安置在装饰一新的房里的炕上。尽管是在白天,屋子里却因窗上糊了红窗花而变成了玫瑰色。除了寡妇,所有邻居都会受到邀请,挤着来看新媳妇,能够听到的议论多是对她的相貌、脸上的麻子、她的嫁妆以及她裹脚大小的评头论足。而对我们来说,这样的评论可能远比当众宣布爱情、荣誉或服从等更加难以忍受。”

黄县与蓬莱唇齿相依,风土人情相近,浦爱德从小在黄县长大,对于窗花,司空见惯,她在《在中国的童年》“进山”章节中,回忆蓬莱窗花时说:

“我们第二次出远门很值得一提,是去北沟,我们出了大院,出了村,还出了县。严格地说,是出了孙家疃我们生活的圈子。王老太太,我妈的一个朋友,是她请我们去做客,她住在蓬莱地区,而不是黄县。她有时到我们这儿串门,骑个大黑骡子来,奇形怪状的山岭路十分难走,现在我们是去回访她。

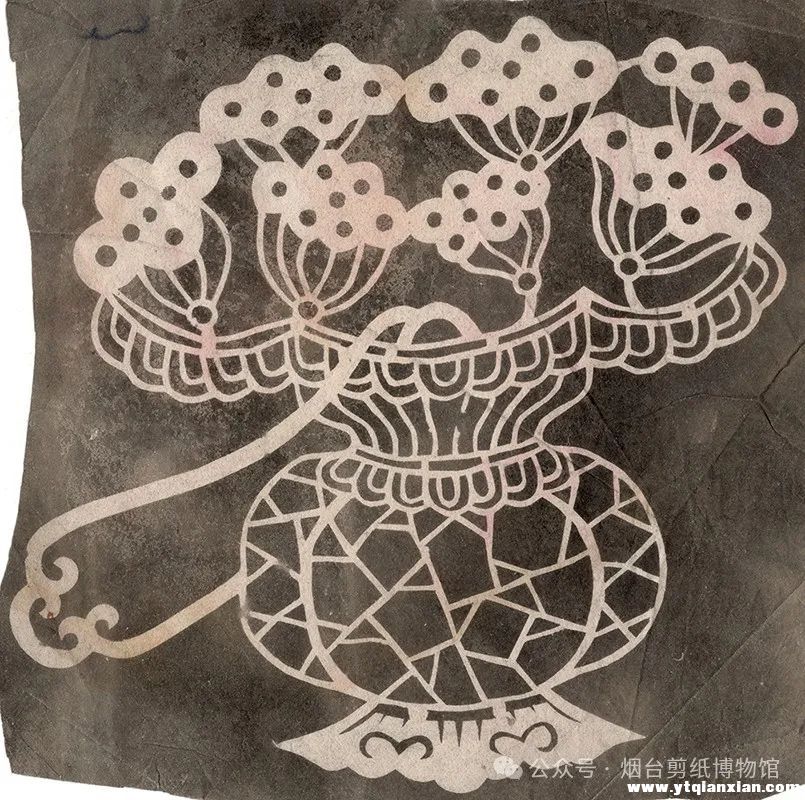

兰荷图 晚清 蓬莱 浦爱德家中再现

穿着礼袍的侍从掀开挡在新房门上的红绸帘子。陪新娘子的女人们就把她推进满是攻瑰红色光线的屋里,那光线是从格子窗上糊的红窗花上透射进来的,等人影都朝红毡铺着的炕上移动时,那光好像就随即移开了。炕上的红毡铺在高粱席子上,炕梢高高地垛着红绸或棉布铺盖,都叠得整整齐齐的。他们帮着抬她上炕,她得在上面作扭扭捏捏的样子,一动不动,盘起腿,手放在膝盖上,活脱一个叠起来的红人儿直直地立在炕上,立在红洞里,等着她男人进来。”

作为民间剪纸来看,蓬莱北沟地区剪纸,无论从剪纸技艺,还是文人化造型构图看,都有其独特的风格。我们重视它,认真对待它,严肃地作具体的分析研究,其目的在于更好地认识我国民间剪纸在这地区、在这段历史中,曾起了什么样的积极作用和所具有的价值。

菊花 晚清 浦爱德家中再现

当年,居住在北平的浦爱德为什么喜欢蓬莱花篮剪纸与折花剪纸,这要从东西方的插花艺术对浦爱德审美影响去分析。

受二千多年来儒家思想的影响,中国式的插花艺术逐渐形成了追求意境美、线条美、自然姿态美的审美趣味。注重诗情画意的意境美。“内外兼修”才是中国插花的最重要特点。

蓬莱的插花剪纸同样深受哲学思想所影响,书法、绘画、诗词歌赋、戏曲等对中国插花艺术产生了极为深远的影响。插花剪纸较多追求的是艺术的意境美。

西方的插花艺术与其民风和地域密切相关。西方的哲学思想大多比较强调理性,讲求一切事物都要“唯理”。将一切物体程式化、规范化的思想深深地影响了插花艺术的发展。所以,西方式的插花多讲究的是色块、色彩的热烈绚丽。

蓬莱插花剪纸的热烈奔放之气,正是熟悉中美两国文化浦爱德的首选,对于蓬莱插花剪纸的偏好,完全是基于本民族文化基因所致。

正如浦爱德所说:“一个人的家很重要,它是包裹我们的第三层,也是最外层……我在北京的房子,虽说比不上豪宅大院那样宏阔,但在布局上是一样传统,一样建造精良,房屋的各个层次,房子与庭院的比例,以及细节上都一样和谐。”

兰荷图 晚清 蓬莱 浦爱德家中再现

浦爱德是在1921年,被洛克菲勒基金会选中,成为协和医院的第一位社会工作者(社工),并且创立了我国历史上第一个医务社会服务部门。在新建的北平协和医院建立社会服务部,并在此当了18年的主任。除担任社会服务部主任外,她还在燕京大学和协和护校教课。

1939年日军闯入协和医院后,她不得不离开中国。

转载声明:本文转载自「烟台剪纸博物馆」公众号,搜索「lq13805350813」即可关注,[

阅读原文]。

|Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服:

|Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服: