王建波

山东大学文化遗产研究院副教授、硕士研究生导师

同济大学城市规划与设计专业博士、山东省传统村落保护专家委员会委员

主要研究方向为城乡遗产保护、建筑史,出版专著、编著2本,发表论文20余篇,完成及在研省级科研课题4项

主持历史文化名城、名镇、名村、历史街区、传统村落、文物保护单位等各类文化遗产的规划设计项目30余项,获得省级二等奖、三等奖各一次

烟台市芝罘历史文化研究会副主席

芝罘岛阳主庙,作为齐国“八神”之一“阳主”的祠祭场所,见证了秦始皇与汉武帝等帝王东巡海上,求仙寻药、立碑刻石等一系列重大历史事件,是战国至秦汉时期帝王活动,特别是国家祭祀发展历史的重要见证,也是中国书法发展史上的重要场所。

秦始皇、秦二世莅临芝罘岛,竖有歌颂始皇丰功伟绩的碑石,后世称为“之罘刻石”“东观刻石”,及二世诏书碑刻。本文统称芝罘岛秦碑刻石。

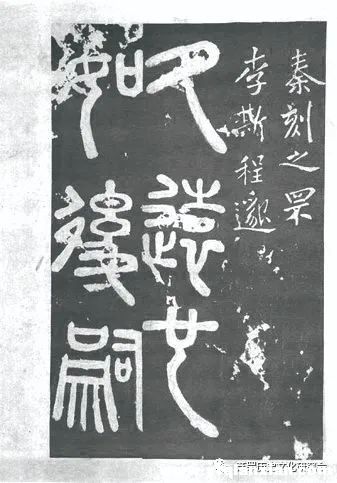

(之罘刻石-汝贴1)

(之罘刻石-汝贴2)

芝罘岛秦碑刻石历来研究者多注重其碑文及书体,少有探讨其下落,地方学者囿于文献查询困难,对其沿革难有全面详细论述,前几年因探讨阳主庙遗址的保护问题,对阳主庙历史沿革及相关文献进行了全面梳理,也包括秦始皇及秦二世所立碑刻,现略作摘引如下:

公元前221年,秦始皇统一六国,即帝位;三年后的始皇二十八年(公元前219年),秦始皇在完成泰山封禅大典后,向东沿海巡游半岛沿线的名山大川及八神之祠,来到芝罘岛,祠祀阳主,且立碑刻,即《史记》所谓“东游海上,行礼祠名山大川及八神,求仙人羡门之属”“乃并渤海以东,穷成山、登之罘,立石颂秦德焉而去。”

始皇二十九年(公元前218年),秦始皇再次东游,“登之罘,刻石,其辞曰:维二十九年,时在中春,阳和方起,皇帝东游,巡登之罘,临照于海,从臣嘉观,原念休烈,追诵本始。大圣作治,建定法度,显著纲纪。外教诸侯,光施文惠,明以义理。六国回辟,贪戾无厌,虐杀不已。皇帝哀众,遂发讨师,奋扬武德。义诛信行,威燀旁达,莫不宾服。烹灭强暴,振救黔首,周定四极。普施明法,经纬天下,永为仪则。大矣哉!宇县之中。承顺圣意,群臣诵功,请刻于石,表垂于常式。其东观曰:维二十九年,皇帝春游,览省远方,逮于海隅,遂登之罘,昭临朝阳,观望广丽,从臣咸念,原道至明。圣法初兴,清理疆内,外诛暴为强,武威旁畅,振动四极,禽灭六王,阐并天下,甾害绝息,永偃戎兵,皇帝明德,经理宇内,视听不怠,作立大义,昭设备器,咸有章旗。职臣遵分,各知所行,事无嫌疑,黔首改化,远迩同度,临古绝尤,常职既定,后嗣循业,长承圣治,群臣嘉德,祗诵圣烈,请刻之罘。”

秦二世元年(公元前209年),二世胡亥也曾到过之罘,并刻石,即所谓“东巡碣石,并海南,历泰山,至会稽,皆礼祠之,而刻勒始皇所立石书旁,以章始皇之功德。”

以上均见《史记》之《秦始皇本纪》及《封禅书》。姑且不论始皇二十九年刻石是两块,还是一块,此后近千年,再不见有人提及芝罘岛上的秦代篆刻。到了北宋,访古和金石碑刻学问十分盛行,此一遥远海疆的岛上秦刻,开始得到密集关注。

梅尧臣(1002—1060)在 “送张圣民学士知登州”(《宛陵集》卷第五十八)中称“昔闻之罘山,秦碑元有两。一存东顶中,一在西顶上。篆实丞相斯,缺剥不可仿”,虽然梅并未亲见只是耳闻,是否存于东、西二顶尚可存疑,但这时芝罘秦篆已湮漫剥落难以拓录,应是实情。

欧阳修(1007—1072)《集古录》卷一所载 “之罘山秦篆遗文”,是秦二世所立刻石,也仅存二十一字,“曰:于久远也,如后嗣焉。成功盛德,臣去疾,御史大夫,臣德。其文与峄山碑、泰山刻石、二世诏语同,而字画皆异,惟泰山篆为真李斯篆尔。此遗者或云麻温故学士于登州海上得片木,有此文,岂杜甫所谓‘枣木传刻肥失真’者耶。”

不过,欧阳修以为之罘二世刻石是传刻而来,被北宋末的著名金石学家赵明诚(1081—1129)《金石录》所否认,“始皇二十九年登之罘山,凡刻两碑,今皆摩灭,独二世诏二十余字仅存。后人凿石取置郡廨,欧阳公集古录以为非真……此论非是,盖杜甫指峄山碑,非此文”。曾任职莱州的赵明诚记载当较为可信,他的记载也表明始皇之罘刻石早已磨灭,且说明是两碑,秦二世诏书石刻 “凿石取置郡廨”,不知是指摹刻还是将原碑凿取移置于登州府署。

南宋理宗时书商陈思所编《宝刻丛编》卷二“秦之罘山刻石”条,曾引用了《访碑录》的记载,称二世石刻“在牟平县西北九十里之罘西顶上”,因二世刻勒石碑位于始皇所立石书旁,则始皇之罘刻石确有一块位于芝罘岛的西部顶峰上。

元初开始,有了关于阳主庙的碑文记载,但秦始皇、二世之罘碑刻则未见提及,明天顺五年(1461年)编修《大明一统志》卷二十五“登州府”中“祠庙”条也只是沿袭旧说,“旧有秦始皇所树石刻、字画剥脱”。直到明嘉靖十二年(1533年)成书的《山东通志》,对于之罘刻石才有较详细的说明,并有地方文人的诗文相印证。

在《山东通志》第十八卷“阳主祠”条中提到“阳主乃八神之一,元延祐六年重修,旧有秦始皇所树石刻,字画剥落。邑人孙瓚诗:四顾苍茫近岛夷,孤峰秀立海中低。世传汉武寻仙处,庙建祖龙封禅时。芳草欲迷阳主殿,苔花湿尽李斯碑。禽也解兴亡恨,偏向康公陇上啼。”大概此时秦碑犹在。

第二十二卷更称“秦碑,在府治内,李斯篆今残缺止存二十字;之罘山石刻,在府境之罘山上,有二,俱李斯篆,一刻十九字一刻六十字。”从在府治内的秦碑字数来看,应是秦二世诏书石刻,与《金石录》所称“凿石取置郡廨”可相印证,芝罘岛上的始皇石刻有二,也得到证实,且其明确说明所存字数,则至少明中期时,这一珍贵的李斯篆始皇石刻——之罘刻石与东观刻石——还依然保存在岛上,并尚有字画留存。

明晚期,摹拓之罘秦篆刻石,似乎成为登州府范围内的一种文人雅兴。明代王稚登(1535—1612)在其五言律诗“送须生之官莱州”中提以“山与蓬莱近,城将不夜邻。之罘碑尚在,拓取寄情亲。”明崇祯四年(1631年)进士周之夔在“赠运同郭津寰公致政序”中,提到这位牟平籍官员致仕后,当有“摹石之罘、观蜃蓬莱之乐也”。

摹拓观摩之举,给地方人士带来骚扰,此碑竟被地方人士推入海中再无可见。清康熙12年(公元1673年),罗博所修《福山县志》已称“其碑今沉于水”(卷二“之罘山”条)。清顺治十一年(1654年)举人、福山地方著名文人萧文蔚(福山八景的最早品评者)也曾在“秦碑”一诗中提及此事,并透露了若干重要信息:

“李斯碑在之罘巅,岁久石纹裂不全,大篆行行藏铁画,雒文曲曲长苔钱。勋猷且愿随山刊,勇略同期易世传。博浪中车椎未歇,泰山遇雨马还前。……忆有石碑凌海上,再无车马到山边。藤盘御路雪阴黑,藓遍王言月照妍。当日谁量碑厚薄,后人共爱字方圆。大官乞拓常逾百,小户输钱每过千,推入岩根随浪剥,临来宦第觅工镌,昔居巉岫青天近,今傍芹池紫藟缠。怪道李斯嗟溷鼠,无能自立事皆然。 有孙方伯(孙遇,1404—1483,福山两甲庄村人,明宣德十年举人,正统元年进士)时临碑,今卧学宫。”

秦碑确在芝罘岛西半部的最高峰老爷山。1972年在老爷山主峰附近发现大量汉代板瓦等建筑构件,且老爷山岩石主峰有积土遗存,当为祠祀阳主活动的封坛和相关建筑,符合秦汉时期祠祀大山,山上封祭、山下埋祭的传统。则始皇碑刻至少有一座竖于封祭阳主的老爷山主峰一带,应为定论,也与北宋梅尧臣所述相符。

其消失原因也是官员乞拓扰民,不过到清初时,尚有福山著名官宦孙遇在明中前期所临碑刻,保存于文庙学宫。但碑刻消失时间仍然不详。

乾隆28年(1763年)何乐善所修《福山县志》卷二“李斯碑”条,也重复说明碑刻消失原由:“后因乞拓者多,乡从推之海中”,并指出“碑座尚存”。卷十一邑人萧程俨所撰“之罘石刻记”对于碑刻下落虽不甚明了,“而碣归何地,或云沉之水底或云碎而置之瓦砾,杳不可踪矣”,但较为明确指出石刻消失时间——“废于前明之中叶”。

从前述明嘉靖至崇祯年间关于之罘刻石的文献记载来看,“前明之中叶”或者应是一种推测。个人推测之罘与东观刻石的湮灭,大概是在明季天下动荡之际。萧文蔚《秦碑》长诗当有个人或同好的记忆参照,才能如此生动,至于其将孙方伯临碑与推入海中二事并举,应是一种叙事策略。

福山县文庙的孙遇摹石至清乾隆年间可能也不复存在,否则萧程俨“之罘石刻记”不会说“学士大夫欲摹其文字,竟不可得为之。”

而乾隆年间尚存的碑座,则在清光绪年间一则日人游记中再次提及,成为芝罘秦碑留存于人间的最后一则消息。日本著名东洋史学者内藤湖南,在光绪二十五年(1899年)九月访问芝罘,当时的烟台日本邮局局长向其提供了之罘、东观二刻石的信息:

“就此古碑,高垣氏虽久已用心考察,惜今只有础石残存,但其石质坚致清莹,不应为此地所产。至于碑身,传言曰明代时福山知县恐有此物则招致大官游观频繁,不堪 供亿之费,因窃投弃于海中,可谓片石亦绝而不现。”(《禹域鸿爪记》)

综上所述,秦始皇之罘、东观二刻石,可能因一直未有知名文人学者亲临考察,北宋时即传摩灭不见踪影,实际则留存至明代中后期,且曾有明代摹刻碑文存于福山县文庙,可惜前者约在明晚期被毁,后者也在清中叶不知所踪,也未曾有拓片传世。二世诏书石刻,则在北宋时被登州州治所藏,也保存至明中后期,其后即不见史载,现如今唯有北宋大观三年(1109年)汝州郡守王采所集的碑帖《汝帖》(四大名帖之一)留存十余字。至于三座碑刻的老爷山主峰旧址所遗碑座1900年后也再无影踪,烟台这座城市也丧失了一大名胜。

(本文选自《芝罘历史文化丛刊》第十七期。)

---公众号编辑部

总编:郝有林

主编:芝草

编辑:张桂荫 王慧 赵良山

本期编辑:王慧

转载声明:本文转载自「芝罘历史文化研究会」公众号,搜索「gh_88661fc3423f」即可关注,[

阅读原文]。

|Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服:

|Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服: