口述 / 基督教浸信会人士李丹忱 崔镜清 整理 / 莱阳政协史料采访小组

基督教自16世纪德国教士上路得·马丁改教以来,就成为独立于罗马天主教系统之外的新派,后来新派又分了许多教派,其名目之繁多,甚至教内人士也难以说清楚。

浸信会是基督教新派当中分立起来的一个教派系统,其宗教仪式的特点是:入教者必须由牧师(职业掌教人)代为祈祷,施行浸礼,即将请求入教者由牧师扶持浸入水中,然后扶起,以示归向救主耶稣的意思。

莱阳的基督教浸信会派,原是属于美国南方浸联会国外结道部组织系统的,其国外传教活动的经费、传教士的派遣及其薪俸供给,全由美南浸联会国外传道部负责。

清朝咸丰年间,即大约在1860年前后,美南浸联会国外传道部首次派来胶东的传教士是美籍牧师海雅西。在他主持下,在山东黄县城东小栾家附近建立教堂,并兴办了崇实学校、怀麟医院等附属的宗教事业,以此作为向胶东各县市传布教义,兴办各种宗教事业的基地。

莱阳的基督教浸信会,就是在美国传教士海雅西牧师到达黄县之后,经过一段时期,又开的一个新传道区。

1901年前后,美南浸联会国外传教部教士但以理牧师夫妇来到莱阳,在城内南门里前司街租了小野头村地主赵锡嘏家的一处大宅院定居下来。又在东门里路南租妥一处房子,作为暂时性的传道场所。

期间,但以理牧师因在伏季阴雨天骑马渡过城西的白龙河,被突如其来的洪水淹死了,相继派来的有道哲裴牧师。此人在莱阳住的时间不长,就被调往济南、泰安一带传教去了。后来又派来一位衡多马牧师,此人对医学很有研究,常借行医治病做为宣传教义的一种手段。1915年前后,又增派来一位瑞典籍的美国人孙约翰牧师。此人在莱阳主持教会时间最长,是有名的中国通。后于1936年回国例休,另派来两位女教士接替他的工作,一位名叫甘爱德,另一位尹教士名字已无从查考。

1915年前后,莱阳浸信会在莱阳城南关吊桥以南,大街以西租赁到一处房子,此时宗教活动的规模已经相当扩大了,曾经以基督教浸信会的名义,在南关开办起一处中学,学校名为莱阳中学(当时城里的县立莱阳中学尚未成立,特予诠明,以免混淆),特烦柏林庄书法家王景崧书写学校匾额。当时在该校担任职务的,有校长衡多马(美籍)以及孙约翰(瑞典籍美国人),于清溪(益都人,广文大学毕业)等许多人,教学的质量相当高,在当时是很有声誉的一处学校。莱阳县早期的知识分子如赵国栋(前国民党县党部主委)、李耀东(共产党员,解放后任职青岛市博物馆)等好多人,都是从这所学校造就出来的。

1918年前后,由美南浸联会国外传道部出钱,在莱阳城西关药王庙以西,阳关村以北购买到两处空地,面积达百余亩,在那里绘图设计,大兴土木,建造大礼拜堂,外籍牧师专用楼,以及学校教室、宿舍、仓库等,总计房舍二百余间,分成鼎足形式三处建筑群。

工程全部结束后,即将原南关租赁的那片房子退了,从此浸信会及其附属的中学全部都搬到西关新建的教址去了。

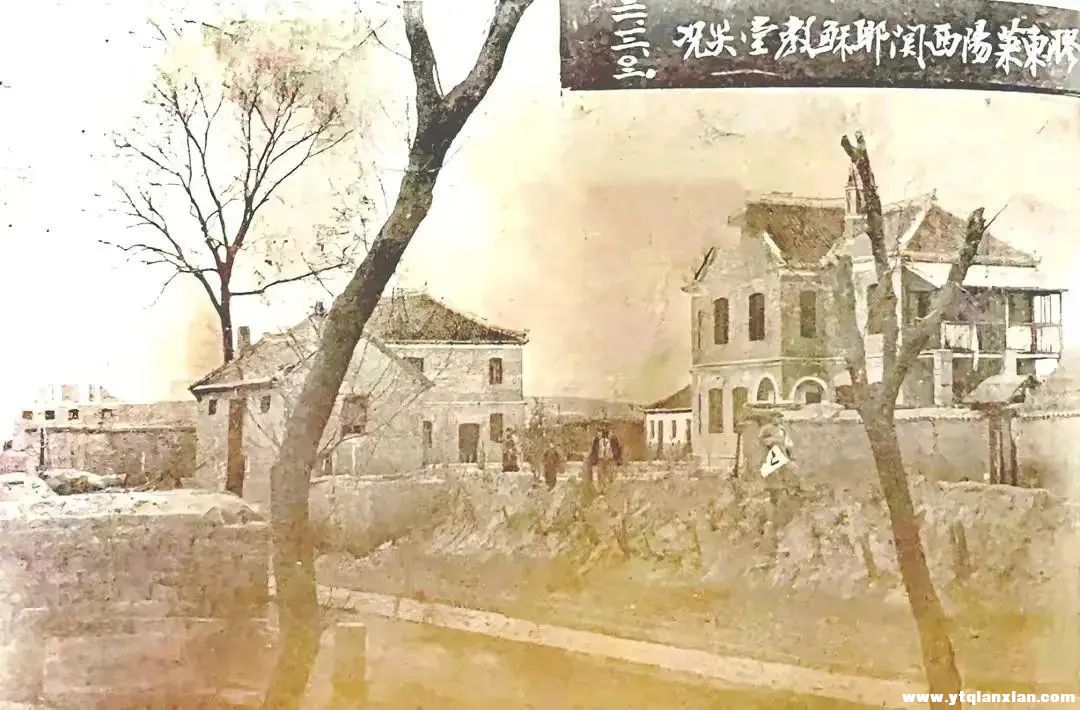

▲建于1918年前后的莱阳县西关耶稣教堂

莱阳中学搬到西关以后,即改名浸信中学。当时衡多马校长已经奉调回国。校长一职由瑞典籍美国人孙约翰牧师接任。聘任的教员有刘静民(莱西日庄人)、邢天铎(莱西高兰人)、于粹甫(莱西史格庄人)、于素昌(莱西史格庄人)、赵凤栖(莱阳城人)、时和卿(莱西南武备人)、刘缦卿(莱阳叶家庄人)等人。学校的规模较前更为扩大。

1932年军阀刘珍年同韩复榘之间发生战争,刘珍年军队将教堂学校的围墙以及校舍的绝大部分都拆毁了。战乱平息后,未曾全部修复,从此学校的范围缩小了,教育事业接连好多年,时断时续,教会负责人以后专门从事传教活动,不再十分重视兴办各种社会事业了。当然出现这种情况的根本原因,还是由于美南浸联会国外传道部此后大量压缩了对社会事业拨款的缘故。

美南浸联会国外传道部后来把山东省浸信会系统所属各县市的教会联合起来,成立了一个“华北浸联会”组织。各地的教会都有自己的代表参加,定有章程制度,每年召开代表大会一次,选举领导班子,协商解决有关华北区域的教务问题。当时莱阳浸信会就是“华北浸联会”组织系统的一个组成单位。

1937年“七七”事变前后的那一阶段,莱阳浸信会已经成立起来了13处教会,各自独立地进行传教活动。它们是:莱阳城教会、水沟头教会、杨家屯教会、团旺教会、林泉庄教会义、赵格庄教会、莱湾庄教会、店埠教会、姜山教会、史格庄教会、三曲埠教会、日庄教会和森格庄教会。

彼时由于教会事务范围日益扩大,主持教务的人员甚感不足,因此就在中国人中先后培养了李明先、谢保罗、刘芝亭、李光孝等四位掌教的牧师,配合十三处教会的传道人,共同主持全县的教务工作。

1941年日美太平洋战争爆发的前夕,美籍传道士相继回国,从此教会事务全由中国牧师负责掌理,日军偷袭珍珠港的当时,西关浸信会教址被驻莱阳城的日本部队作为美国财产全部予以查封。教会方面派出代表出面交涉,结果日方答应将位于庄子村南的那处教产,单独划归教会方面作为宗教活动的场所,其余部分仍然予以查封。后来在莱阳汉奸县长赵中令(赵次尊)当政期间,曾利用被查封的教会财产办过一处中学,实施奴化教育。

日伪统治莱阳的六年期间,莱阳的浸信会同美南浸联会国外传道部完全断绝了联系,全县信徒自力更生,出钱出力支持自己的教会事业。无论在信仰方面或在教育方面都办得更为出色。这充分证明中国的基督教信徙完全有能力在不受外国宗教势力干涉的基础上,独立自主地办好自己的教会。

1945年抗日战争胜利之后,美南浸联会国外传道部计划重新恢复其在胶东各县的宗教活动,于是就在当年冬季,再次派遣瑞典籍的美国人孙约翰牧师来青岛,同莱阳浸信会的中国牧师谢保罗、李光孝等人接头,商议整顿莱阳地方的教务工作,但因莱阳当时已成为解放战争的前沿地区,有信仰的教徒多已分散各地,失掉联系,传教活动无法有系统地进行,而暂告停止。

1949年中华人民共和国成立了,中国人民从此站起来了。外国人依靠不平等条约在我国所取得特殊权利,完全被取消了,中国基督教会已经从根本上割断了同外国教会不正常的隶属关系,成为完全自治、自养、自传的“三自”教会系统。

口述 / 青岛市基督教协会副会长王树方牧师 整理 / 莱阳政协文史采访小组

基督教信义会原名路得会,它是德国教士路得·马丁在1517年同以罗马梵蒂冈教廷为中心的天主教派决裂后,于1555年在德国单独成立起来的新教派。

19世纪德国人占领青岛期间,德国路得会的传教士来到青岛市及其附近各县设立教会。胶东各县的路得会都是德国传教士以青岛为基地建立起来的。1918年第一次世界大战之后,德国势力被驱逐出去,原德国系统的路得会于1925年由美国的路得会接办,从此改名为信义会。

1907年驻即墨县路得会派德国牧师卢维廉(译音)首次来到莱阳城,在南关大街南段路西租妥一处房子,设点传道。这就是基督教莱阳信义会建立的开始。当时的名称是基督教柏林教会。

卢维廉在莱阳的时间不长就又回到即墨。1911年后,由传道人孙正谭、徐东方负责莱阳的传道事务。后来徐东方调往其它地区,教会事务交由即墨人张颂三接替,在那里办了小学。张颂三去后由他的弟弟张毅成来到了莱阳城处理教务。1925年改称鲁东信义会莱阳区会。后张氏兄弟因教区范围的日益扩大,需要分赴各地流动掌理,因此自1932—1947年这一阶段莱阳城的教务即交由传道人韩乐山专责主持,韩乐山还有个名字叫韩大仁,通晓西医,常借行医做为传道的一种手段。

莱阳县当时尚未同莱西分开,信义会的教务是一体进行的,除莱阳城区设有中心教会外,其他莱阳西南乡夏格庄和莱阳南乡穴坊都是莱阳教会系统下,教务方面特别发达的地区。

夏格庄教会是在1909年由德国牧师肖约翰经手创立的,其传道人依次变更情况如下:

张立功 1909.2~1909.12

徐东方 1910.1~1910.12

杨舜五 1911~1935

杨缙熙 1935.1~1935.10

郝进美(女) 1930.2~1942.12

张颂三 1937~1937.12

王永生 1938~1940

夏格庄教会有教产房屋30余间,附近大宅科、索兰、辛庄、刘家疃、善人庄、泊南、马富庄、迟家庄、桃花寨子、王屋庄、朴穆庄、张格庄、北辛庄、大里庄、西夏格庄等村庄都有信徒,总人数达400人左右。

穴坊教会是1933年由青岛市的信义会信徒李道生(穴坊人)回家设立的。当时的传道人是杨缙熙。1935年后换了陈金男,一直到1940年前后都是他负责。附近金家口、南众水、姜安、鸭儿沟、富山等村都有信徒。

1945年前后,战争频繁,信徒们分散各地,教会失掉专职负责人,教务情况陷入停顿状态。如今,老信徒活着的人已经不多,至今仍保持个人信仰的下一代,还有相当一部分人,今后在党的统战宗教政策的贯彻下,教会的“三自”革新爱国运动一定能够蓬勃发展。正当的宗教信仰,将受到党和人民政府的尊重,是毫无疑问的。

|Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服:

|Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服: