马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转前线论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?中文注册

×

↑

沙娜,不要忘记你是敦煌人,

应该是把敦煌的东西渗透一下的时候了。

——1980年常书鸿写给女儿的话

她是“敦煌守护神”常书鸿的女儿

与她父亲一样 “敦煌精神”是她终生不变的信仰

她是才女林徽因的学生

经林徽因的指点 走入工艺美术领域

她有让人无限感慨的人生际遇 经历、见证、参与了父辈为守护敦煌 筚路蓝缕、以启山林的艰难岁月

先后得到林徽因、庞薰琹、雷圭元等 诸位大师的守护和引导

她因时代和生活的原因 没有接受完整的学校教育 也没有一纸大学文凭

却成为一位出色的艺术教育家和大学校长 中国著名的设计家、教育家和艺术家

今年已经87岁的常沙娜先生 坚守中国传统美德 提倡“求真、至善、臻美” 的价值观 ▼

视频来自雅昌艺术网

“我的名字是一条河流”

我们的名字不只是一个称谓,它还是一种隐喻和暗示,甚至会潜移默化地影响我们一生。 “我是在法国里昂出生的。由于爸爸和我的命运,都与中国西北大沙漠中的敦煌难解难分,许多人误以为‘沙娜’即沙漠与婀娜多姿之意。但我的名字‘沙娜’是法文‘Saone’的音译,而La Saone (索纳)是法国城市里昂的一条河流。

尽管我十分清楚自己名字的来历,竟然也时常感觉‘沙娜’二字隐喻着某种缘分,正是这缘分,促使我跟随爸爸走进了茫茫沙漠,走进了神奇的敦煌石窟。

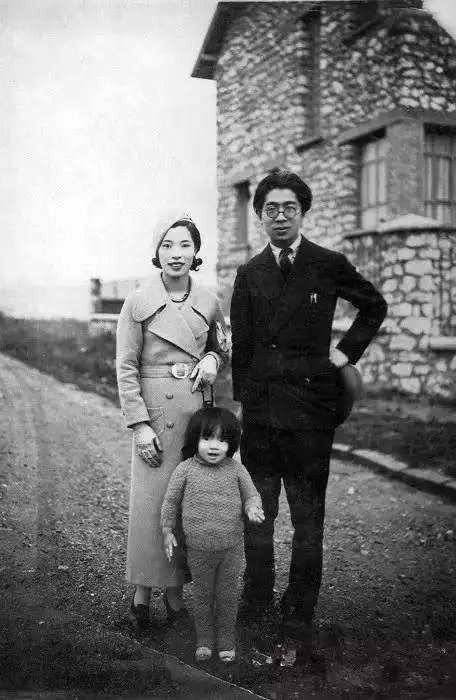

左起李承仙(常书鸿之妻)、常沙娜、常书鸿

12岁,与敦煌结缘

1943年,身处战乱却依然心系敦煌的常书鸿毅然带着妻子与女儿常沙娜到敦煌,任敦煌艺术研究所(今敦煌研究院)第一任所长。

12岁的常沙娜跟随父亲在敦煌学习敦煌历代壁画艺术。

“我喜欢进洞画画,特别主动,不用大人催。”

那时除了用现成的稿子,常沙娜都用对临的办法来学习,而常书鸿一有空也来指导她。虽然对临难度大,但可以把眼睛练得很准,提高造型能力。

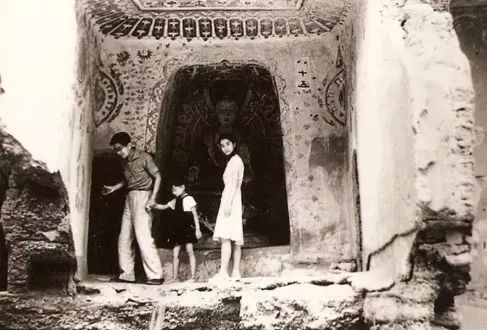

常沙娜一家三口在莫高窟洞窟内 “我确实是幸运的。 我有一个被称为‘敦煌守护神’的父亲, 父亲又把我带到了佛教艺术的圣地敦煌。”

——常沙娜

“我学习素描的基本功就是从临摹壁画开始,绘画基础就是那样打下的。

然而,好时光总是很短暂。因常书鸿日夜忙于敦煌的事情,与妈妈陈芝秀之间的隔阂越来越大,妈妈陈芝秀受不了条件艰苦的敦煌生活,竟不辞而别。

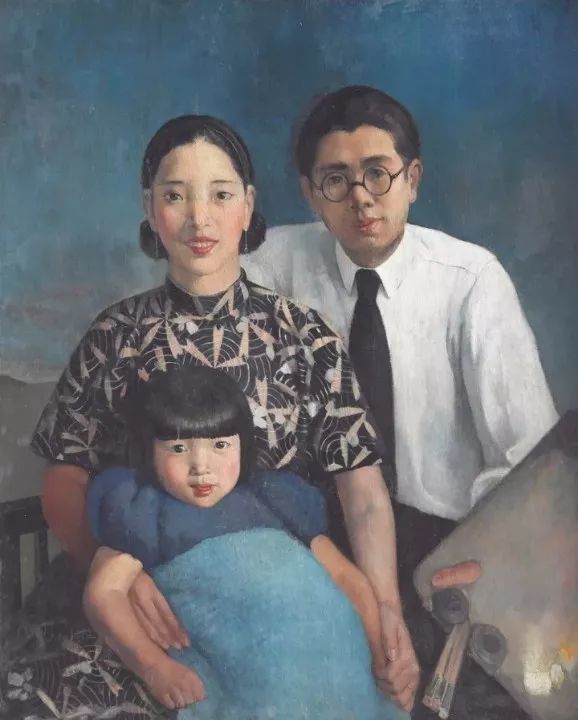

1934年常书鸿在巴黎画的《画家家庭》

突然没有了妈妈,那一年常沙娜只有十四岁。

常书鸿异常繁忙,弟弟年幼,常沙娜只好退学回家,挑起妈妈的重担。

没妈的孩子早当家,常沙娜学会照顾弟弟,做饭做衣,种菜喂羊——姐弟俩和父亲在敦煌相依为命。

《萱草》 46×38cm 1975年

好运来临,赴美留学

如果生活关闭了你的一扇门,就会为你打开一扇窗。

1948年,在叶丽华女士的帮助下,常沙娜赴美国波士顿美术博物馆附属美术学校学习,还随身带着自己临摹的100幅敦煌壁画。

美国,她开始系统地学习世界艺术史,走遍各大博物馆、美术馆。她了解到除了敦煌,世界上还有希腊、罗马,还有埃及、两河流域等灿烂的古老文明。

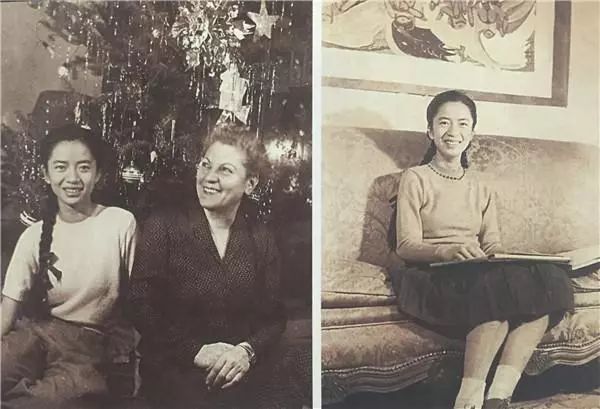

常沙娜与叶丽华

常沙娜与叶丽华 师承林徽因先生 常沙娜本可以留在美国,继续她的艺术事业,但她和父亲常书鸿当年一样,放不下敦煌,放不下中国。 回国后,常沙娜在故宫敦煌临摹展览上,遇见了梁思成、林徽因夫妇。 林徽因觉得常沙娜很了解敦煌,便破格让没有大学学历的她到清华大学营建系当助教,将她熟悉的敦煌图案运用到艺术设计中。常沙娜艺术生涯的另外一扇大门豁然打开。

1950年11月常沙娜乘威尔逊船返回祖国途中 解放后第一次亚太和平会议上需要国礼,礼品选用景泰蓝和平鸽。 跟随林徽因先生的学习过程中,在她的指导下,常沙娜完成了以隋代藻井图案及和平鸽图案为元素设计的头巾、景泰蓝和平鸽大盘等工艺美术设计。 跟随林徽因先生做工艺美术品设计的实践经历,打开了常沙娜投入工艺美术设计、教育事业的前奏。从此,常沙娜走上了继承与发展工艺美术设计和教育的人生道路。

景泰蓝和平鸽大盘

1953年因全国院系大调整,常沙娜被分到中央美术学院实用美术系。

美术系在庞熏琹先生的领导下,南北人才大汇聚,汇集了如雷圭元、柴扉、田自秉等艺术家,热爱民间艺术的张仃、张光宇先生也经常光顾。

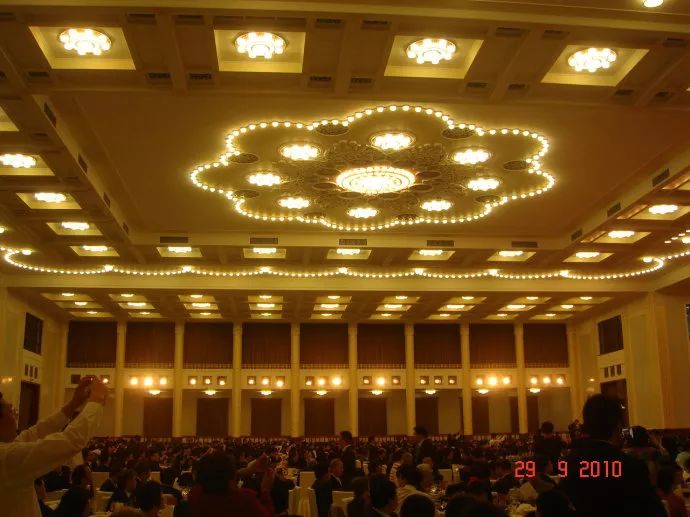

在此期间,常沙娜在整理传统图案和把敦煌文化应用于教学之外,还整理了《敦煌藻井》《明锦图案》等图书,并将敦煌传统文化应用于国家一些重要设计任务中,如人民大会堂宴会厅的天顶华灯、人民大会堂外立面柱廊上方琉璃瓦门楣设计、民族文化宫的大门装饰等。

人民大会堂宴会厅的天顶华灯

1963年,常沙娜与1958年随常书鸿赴日本举办《中国敦煌艺术展》的日文翻译崔泰山结婚。

1966年文化大革命开始,常沙娜因法国出生和美国留学的经历被认定为”资产阶级小姐“,

下放到农场劳动。在充满困惑的年代里,常沙娜仍旧没有放弃对敦煌文化的学习整理。

1972年常沙娜回到北京,开始正常的教学和工艺美术工作。1977年儿子崔冬晖出生。1983年,常沙娜被国务院任命为中央工艺美术学院院长。

在这之后,常沙娜多次赴敦煌摹绘整理编著的《敦煌历代服饰图案》一书,参与了中国人民政府赠香港特区的雕塑型纪念物“永远盛开的紫荆花”雕塑的组织、实施制作与加工,

参加申办奥运会会徽设计方案的评委,为人民大会堂装修三楼大厅及接待厅设计彩绘图案,整理敦煌历代各类装饰图案,编著《中国敦煌历代装饰图案》一书等工作。

在担任中央工艺美术学院院长期间,常沙娜先生坚持上课并亲历亲为,与学生结下了深厚的师生情谊。

“在我80年的生活中,有苦有乐,有荣有辱,有与亲人的悲欢离合,有为理想的奋斗献身。

然而在我快要走到人生边上的时候,还有那么多该做的事,想画的画在等着我……希望继续采到‘幸运草’,……没有遗憾地走完今生幸运的路。”

《睡莲》42×42cm 1975年

对于当下的学生、教育乃至艺术家们,奶奶更是有话说。

常沙娜:大自然的花卉太美了,大自然根据它的成长,它的品种,它长出来就跟这个不一样,

这个兰花跟蝴蝶兰不一样,跟樱花不一样,它的品种不同,它的色调也不同,它的根、杆子、叶子相配的都不一样,不能乱套。

所以大自然的东西也值得我们研究。

《爱斯托丽亚》 46×35cm 1975年

不同的花它的枝的表现都多样了,所以这个也是很重要的,百花齐放,百花你要好好地去画,

现在学生都不会画了,整天就拍电脑啪啪一凑,绝对不行。

所以这个东西是有很多矛盾,你没有手工的功夫不行,所以一个是传统的,一个是大自然的,大自然的花卉要怎么用,

怎么选,而且你怎么去画,它的结构、空间、比例、尺度跟图案的法则分不开......”

从12岁跟随父亲常书鸿走进敦煌莫高窟那一刻起,常沙娜的一生方向似乎早已注定致力于敦煌艺术保护、研究与教育。

她的人生因敦煌而改变,她的壁画临摹、花卉写生、应用设计等不同类别的艺术作品始终以敦煌文化贯穿在其中,

将传统文化运用到现代设计中,成为了常沙娜的对于传统文化“渗透”的思考,构成了她的艺术特色。

《紫罗兰》 42×39cm 1975年

如果没有伯希和拍摄的敦煌石窟图录 如果没有敦煌条件艰苦导致母亲的出走 如果没有叶丽华参加以敦煌壁画临摹为主题的《常书鸿父女画展》 如果没有林徽因先生观看敦煌文化展览 她的人生又将如何? ———— 人生没有如果 她的每一次人生际遇 已冥冥之中和敦煌密不可分 也许 这印证了法国的古老谚语 C'est La Vie 这就是人生!

转载声明:本文转载自「前线」,搜索「artedge」即可关注。 |  |Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服:

|Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服: