本帖最后由 精神力量 于 2019-5-28 07:21 编辑

奇山所城,占地面积约9.86万平方米,城内面积约7.96万平方米。

根据相关资料的描述,所城城墙底部采用青石砌筑,上部采用大青砖砌筑,高7.33米,厚6.67米。

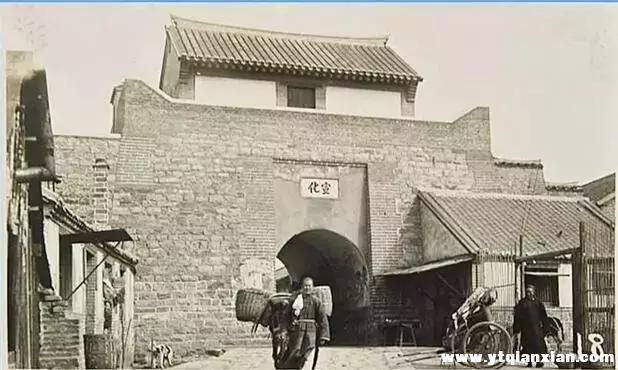

四边城墙中部均开设城门,东为保德门,西为宣化门,南为福禄门,北为朝崇门。城门设置城楼,上层为远望所,下层为指挥所,北门朝崇门城楼为总指挥所。

清末民初,奇山所城宣化门

每座城楼两侧等间距设置堡4座(全城共计16座),呈半圆形,突出于城墙之外,作战时可三面御敌,为4楼16堡军事设施格局。城墙内侧设有环形马道,每城门内侧倚城墙对称设置斜道直通城墙顶部。城墙外四面设防御城壕,宽约11.67米,深约3.33米。每城门口设铁索吊桥。

城内街道布局呈方格网状,中心轴线设十字大街,直通四门,为老烟台境内最早的街道,后逐渐演变为民用大街。 据有关专家考证:“城内西北部(今时彦街)设千户所衙门及随职官眷居宅;城内东北部(今双兴胡同)设兵营、兵械库;城内东南部(原高家胡同、傅家胡同)设演兵场及点兵台;城内西南部(今仓余街)设兵营伙房及粮草仓库”。

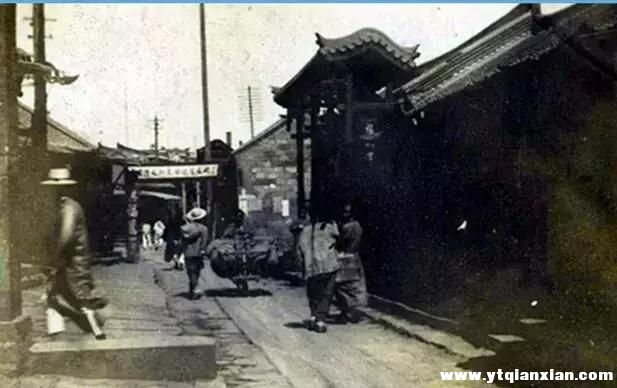

1920年,奇山所城内的庙宇

明代。奇山所城建立后,据记载从未发生大规模倭寇侵袭。随着明初实施移民政策,大量移民跟随军户涌来,并在所城周围形成一些居民点。至明嘉靖年间(1550年前后),居民点已遍布南大街、西沟街、裕盛胡同、南门外等街道,工商业逐步发展。

清代。奇山所城经历了军变民地、功能改变、大兴土木、重心转移等变革。1664年(清康熙三年),朝廷旨令废除“奇山守御千户所”,官兵解甲归田,多从事渔农工商等行业。后改成奇山社,行政上归福山县管辖,随后,所城内原张、刘两大姓千户后裔(所城张家、所城刘家)大兴土木,建造民宅,逐渐把军事建设结构改建为民众居住房。期间,不断有外地人口流入,奇山社随之向外扩张,经济日益繁荣。奇山社及周围形成13个固定村庄,时称“奇山社十三村”

1850-1860年,奇山社及附近村庄

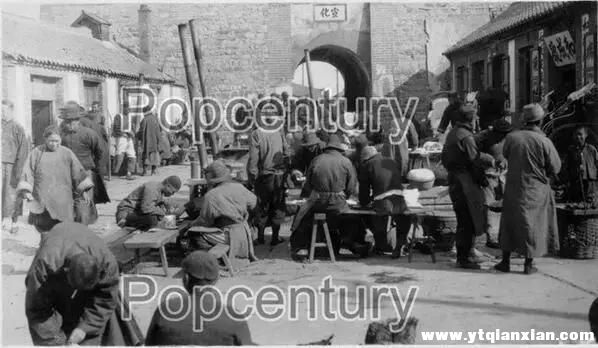

奇山所的居民,原来大都以渔、农、小手工业、房屋出租业为主。随着商品经济的发展,所城的大街逐渐形成了商业街,各种摊点布满街面,不少人以买卖为主,少数人成为工商业主。

清末,所城南门外的集市,现芝罘区向阳街附近

所城西关以西至西南河以西关大街处,有柴草、骡马、具、砖瓦、石灰、粮食、中药等店铺和饭馆、理发馆、黄酒馆等;东关中街至东河有扎纸、喜丧具、租赁铺、水炉、火烧铺等;北门外大街有柞炭、木柴、油坊、木瓦作坊、竹帘、鸟笼铺、弹花铺、冰窖等行业;西南河两岸多为铁匠炉和筐篓铺、轻铁铺等。

随着外地人口的不断涌入,促进了奇山所的发展,为烟台以后的开埠奠定了基础。

清朝裁所后,奇山所千户被贬为庶人,奇山所变成了一个单纯的居民区。此后200余年小城无人修缮,城墙倾圮,房屋坍塌。

1860年秋捻军逼近通伸,官衙惶恐下令将城墙分段包给居民用竹竿夹墙,高达数丈,以作防御之用。捻军退后又拔掉竹竿在厚墙址筑起平房来代替城墙。

1861年(清咸丰十一年),烟台开埠,城市重心外移至以烟台山为中心的新城区,所城逐渐没落。

1918年2月,民国政府又作了一次修缮。城墙高6.66米,总长1000米。

民国,奇山所城西门外的商业街

1950年代,城墙已所剩无几,城门破旧,政府将其全部拆除,所城已不能再被称为严格意义上的“城”了。

奇山所城历尽沧桑,城墙、门楼、庙宇虽已失存,但许多金垄青瓦、龙凤屋脊、红柱雕檐的三进五进的古式建筑还是保留下来了。那些方方正正的四合院落,为烟台当地居民旧时的居住模式,反映了当时的建筑风貌。

1979年,奇山所列为烟台市重点文物保护区。

藏古朴于木讷,这就是所城!

|  |Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服:

|Archiver|手机版|小黑屋|烟台前线

( 冀ICP备13012704号-1 )业务客服: